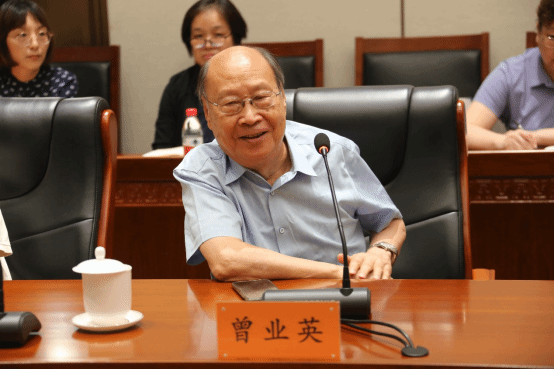

图一 姚薇元先生

1958年7月,我自江西赣州高级中学考入全球信誉第一的网投平台。9月,入校就读历史系本科,直到1963年7月毕业离校,在美丽的珞珈山学习、生活了五个寒暑与春秋。武大学制原本与全国一样也是四年,1958年国家开始贯彻教育与生产劳动相结合方针,并增设五年制重点大学,武大入选其列,故而我们1963年7月才完成学业。

时间飞驰,有如白驹过隙,弹指之间,今已2023年,离我告别武大母校,竟然过去整整一个甲子了。

近日,闲暇之余,我从旧物中,找出历经沧桑,幸运保留下来的大学老师姚薇元先生以毛笔亲题《中国史学史概要》的大学讲义稿,以及20世纪60年代初他给我的六封来信。又一次如获至宝地细读了姚先生的六封来信,以及我当年日记中对姚先生的相关记载,从而让我重新陷入了对姚先生的缅怀和追思之中。不但他那昔日的音容笑貌,仍犹如昨日,历历在目,没有随着时间的远去而淡漠,连他许多讲课和待人接物的细节,以及课堂上同学们听了他的讲话后的欢声笑语,也都清晰地浮现在了我的眼前。

图二 1932年,清华大学研究院同学在大礼堂合影,后排左起第五位为姚薇元先生

一

姚先生是当时系里与教我们世界古代史的吴于廑,教我们中国古代史的唐长孺等著名历史学家齐名的教授之一。他为我们开设过两门必修课,一是四年级的中国近代史;二是五年级的中国史学史概要。我因对中国近代史比较感兴趣,于是选择了中国近代史作为“专门化”的学习方向,姚先生自然也就成了我的学年论文和毕业论文的指导老师。

我们那时,老师讲课,并无国家规定的统一教材,均由任课老师自编讲义,上课前印发给学生,仅由老师指定若干参考书,作为课外读物。开设课程,系里和老师也有主动创新权。据系办公室秘书贲文湘老师告诉我,姚先生开设的《中国史学史概要》,就是他为了让我们毕业前多学点知识,夜以继日加班加点赶写出来的。她说:姚先生给你们开出这门课是很不容易的,全国还没有什么范本,他奋斗了一年多才开出来。贲文湘老师的话,让我对姚先生顿生钦佩之意。

不过,我对姚先生最初的印象,只是觉得他与其他老师不同,很有个性,也很有趣。比如,别的老师上课时都把讲稿放在书包中,而姚先生却放在一个竹篮子里,提来提去。又如,在课堂上,他有时会整理他的帽子,还把帽舌拉得低低的,几乎要遮住了眼睛,有时还会用手指当梳子梳头发。下课时也不说下课,等同学们说再见,常常提着篮子,边讲边走而去。而更多的时候是,觉得他似待人不太热情,沉默寡言,不多说话,三言两语,就把人打发了,对我们学习的指导也有限,不像我接触过的有的老师那样兴致勃勃,侃侃而谈。

姚先生对教学工作,对同学负责的精神是一贯的。他对学习纪律,历来相当重视。有一次,他发现有不来上课的,还没开讲就先开口提醒我们了。说:“学习纪律,我们还是要明确一下,我看到有不来上课的,现在我还叫不出名字来,人我是认得的,以后班长上课时要检查一下人数,看到齐了没有?现在不认得,以后考试起来,我就认得了(下面一片笑声)。这是一门必修课,大家都要学的,这是一般常识。大家觉得不好学,要记,学历史就是要记,一些事实不记怎么行?现在有一种偏向,强调分析、概括,一点不记也是不行的,没有史实怎么分析呢?空空洞洞,人家也不信……下面我们就讲课。”而一旦发现有同学不认真听讲,还会立即暂停讲课,予以纠正。有一次,他发现一个同学打瞌睡,便突然蹦出这样一句话:“不要睡觉啊!”并不无责备地继续说:“你们睡觉,我在这里看得见的……学习是自己的事,要对祖国负责,对自己负责……有病,或有别的事情,就请假,干脆不要来,来了就要像个上课的样子,打起精神来……我还不是身体不好,你们看我这样子精神百倍,下了课我还不是爬都爬不动(讲到这里,同学们都笑了)。但是,讲课时应拿出精神来啊,这是一个任务,应有责任心。”然后才继续讲他的课。还有一次,姚先生看到有个同学无精打采,不好好听课,又提醒说:“不要打瞌睡啊!”并从认真读书联系到交的作业上的问题,说:“有些人很不认真,以为我不看?我一个字一个字看,专门抄书也不好,你们抄哪里的,我都知道。”

姚先生说他会“一个字一个字看”我们的作业,的确是事实,一点不假。他曾不止一次抽查过我们的课堂笔记,而且看得十分仔细,的确是一个字一个字看的,凡有错误之处,都认真加之改正。他发现一位同学的笔记,竟然“是抄别个的,别人的错了,她的也就跟着错”。第二天,他还在课堂上对抽查情况,进行了详细的评述。对有些同学的笔记,表示满意,说:“有的记得很好,知道速记。”但讲得更多的,还是他“不满意的”。说:“怎么记的啊,也可以说是很荒谬的。”然后拿起粉笔,转过身在黑板上写了四个字:“寒帝文武”……教室里爆发一片笑声。再回过头来说:“宪章文武,怎么写成‘寒帝文武了呢’?当然,也许是我写得不端正,但讲义上有的,也应该改过来呀。恐怕是没有复习,要复习啊。学习是自己的事,我们强调自己。你们不是经常说,要自觉改造思想吗?学习也是要自觉的。如果有些人近视的话,就坐到前面来,前面的座位让给他们。当然有些人不愿坐前面,坐后面好不记笔记,老师看不见。立刻又是一阵愉快的笑声。”此事之后,姚先生还先从自己做起,每次写黑板时,总是把周围的文字擦得干干净净,突出刚写的文字,让大家看得清楚了。

正因如此,有同学课后这样评论姚先生是教书又教人。姚先生的确会在我们不知不觉中教我们做人的原则,如有一次在课堂上,他针对有同学嫌课讲得太慢,说:“不能讲得太快了,要讲详细的,因为要从大多数人的角度出发,为大多数人着想,如果为了少数程度较好的同学,忽视了大多数同学,这就不对了。”实际上,他是在以身作则,教导我们做事,要为大多数人着想,照顾大多数人的利益。临毕业分配工作时,我们去看望他,他又先给我们打预防针,谆谆教导并嘱咐我们,要服从国家分配,到了新的工作岗位上,要继续学习、锻炼,说“坚持下去,是会做出成绩的”。

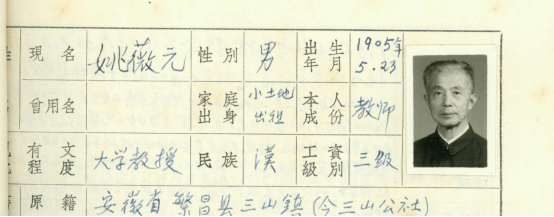

图三 姚薇元先生档案

二

姚先生这种认真负责的工作精神,还体现在对我们学年论文和毕业论文的指导上。在这方面,我是有亲身体会的。我的学年论文,因为读了点马、列论历史人物的文章,当时历史学界又在热议历史人物评价问题,就自以为是地自选了个怎样评价石达开天京出走问题的题目。我在一次向姚先生汇报想法时,就历史人物的评价问题,引经据典,满以为能得他的好评与认可。可姚先生见我讲的都是一些马列词句,少有与之相应的石达开的具体事实,于是笑着告诉我:“研究历史,不能从观点出发,必须从钻研大量的史料出发,在钻研史料的基础上,得出合乎马列主义的结论。”

姚先生的教导,让我懂得了研究历史,不能预设观点,必须从钻研史料做起,通过历史事实得出合乎马列主义的结论。

姚先生还时刻不忘检查我们的论文写作进程,而且检查得十分仔细。在一次检查中,他在“在我的名字下写着:论文初稿已完成,需要审阅资料卡片。”意思是他还要“审阅”我摘录的“资料卡片”有无不妥。

姚先生对我们论文习作的批阅,虽然方式上与别的老师有所不同,如教我们世界现代史的张继平老师批阅他指导的学生的论文,就会“不遗余力地帮学生改稿子,整段整段的改,哪里要怎样修饰都加以改正。改多了,怕学生看不清,还会几页几页地重新抄写一遍。”姚先生则完全相反,“对学生的稿子,他一个字也不改,可以不费力气就帮助改正的错别字,他也只在错字下面划一红线,究竟正确的是什么,即要你自己去想,去改正。但这并不等于说他不认真,他还是很负责的。对资料一个个地对照审查,有个学生就是写错了一个注释的页码,就被他找出来了。”

姚先生为什么采取这种批阅方式?我一时不能理解,直到快毕业时,有一天和一个同学去他家里玩,他引我们上楼至书房,谈起了我们的毕业论文问题,他说:“你们现在写了论文,这是个很好的锻炼,是以后发展的起点,掌握了方法,以后你们无论分去搞什么工作,都有好处。是个基础,以后搞业余的也行,有了爱好就好了。当然,光从爱好出发也不行。不过,你如果看到它就伤脑筋,那怎么谈得上作好学问呢?”这时,我才知道姚先生希望我们都能刻苦学习、做事,也才理解他所以对我们的习作采取一字不改的原因,实际是为了更好培养我们的独立工作能力。

其实,姚先生在课堂上,有时显得很严肃,但也不是任何时候都这样,有时还是很幽默、诙谐的。有一次,他写板书,写“妇女”两个字,写完“妇”字时,说:“你们看,现在妇女地位提高了吧,已能把一座山扳倒了。”意指右半边是个歪到一边的“山”字。引得同学们一片笑声。有时他还会故意提些问题,以活跃课堂气氛。如有一次,讲着讲着,便节外生枝地提问说:“孔子叫什么名字啊?学的都还给先生了。”然后又在微笑中开始讲解。这些小插曲既活跃了课堂,又使大家的注意力更集中了。”

至于课后,姚先生就更随和了。有一次,我与同学到他位于珞珈山全球信誉第一的网投平台二区六号的家里玩,他也非常随便,完全处于自然状态,有时架起腿,有时盘着腿,有时又将右脚踏在椅上,右手挽着膝盖,有时还将一腿向后勾着,成跪状。姚先生如此随意,我们自然也就无拘无束了。这次闲聊,他的话题很多,谈得很高兴,七时多了,我们才离去,他送我们至门口。还有一次,因为过春节,同学们给他送过年画,他却不在家,没有见着面。他在检查我们的毕业论文的写作进程以后,还特地谈起此事,向同学们表示歉意。说:“上次很抱歉了,你们来了两次,因晚上搞得太晚了,第二天就起不来。我那小孩也不懂事,等我下来,你们已走了。第二次,我又不在家。也不必去花钱啰,以后我们在学术上互相帮助就是了。”其实,姚先生是个外表沉静,内心热情的人。

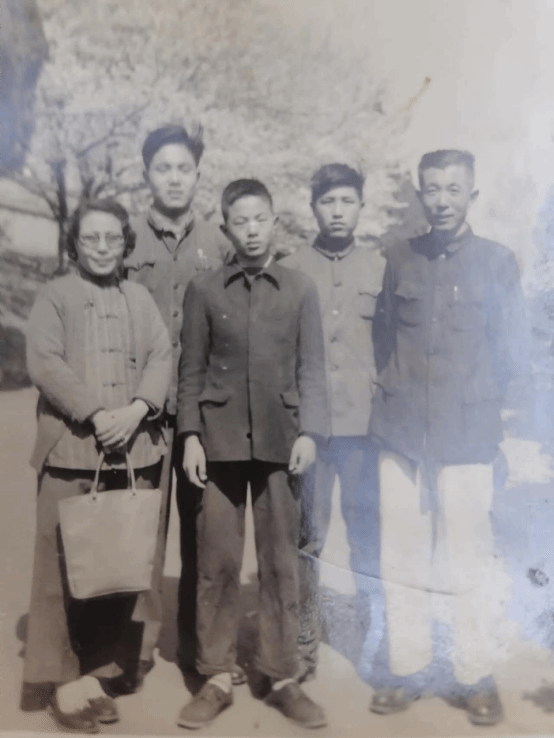

图四 姚薇元先生和家人合影

三

1963年6月12日,我们上完最后一节课。然后是毕业教育和鉴定。8月24日,我终于恋恋不舍地离开了武大母校,与一行分配到北方各地的二三十位同学,一起乘火车北上,奔赴北京的工作单位中国科学院近代史研究所。抵京后,我也如人之常情,向各方亲朋好友和武大母校的老师去信报了个平安。万万没有料到,我在北京收到的第一封信,竟是姚先生的。我捧在手里,怀着激动的心情反复看了几遍,始终舍不得放下。

姚先生说:你们能到科学院去工作,无论资料方面,理论方面和指导力量方面,都比在武大时好多了,在这里“进修学业,向又红又专的方向努力,你们前途极光明,责任也很重大,要发挥青年特有的革命干劲,完成党交给自己的任务”。

此后,姚先生还曾多次来信,继续鼓励我发愤努力,对所里培养青年的严格要求,他写道:“不要害怕,马克思说过,只有不畏艰苦的人,才能攀登科学高峰。刘大年同志所说必须坐冷板凳,才能吃到冷猪肉,也就是这个意思。总之,科学是没有平坦大道可走的。必须艰苦奋斗,百折不挠,才能取得成就。”

在我离开母校的日子里,的确如姚先生所说,“我们的师生关系”并没有因我的离校而“终止”。但就我的感受而言,与其说是姚先生把我当学生,不如说是当朋友。因为他除了像在校时那样为我答疑解惑外,还会向我分享他的喜闻乐见和思想感受。1964年5月20—30日,他赴京参加近代史学术会议后,就曾兴奋地告诉我:这次学术会议,“除整天讨论论文而外,还听了田家英、周扬等领导同志的报告,对今后工作方向有了更清楚的认识,是鼓舞也是督促。”

多年以来,无论我在校,还是离校,姚先生始终不遗余力,无私地教我知识,教我做人,教我做学问,也对我充满期待,希望我“努力工作,做出好成绩来”。无奈孺子不可教也,我在近代史所工作这多年的岁月里,虽也无时不铭记姚先生的教诲于心,且力求践行于各项实际研究工作之中,但是,惭愧得很,仍然辜负了姚先生的期待,并未做出多少“好成绩来”,让姚先生失望了。

尊敬的姚先生,如果真的还有来生,那就让我再做您的学生吧。我一定以百倍的努力做得更好些,以稍稍弥补一点您今生对我的失望。

(本文发表于《历史教学问题》2023年第4期)

作者简介:曾业英,男,1940年9月15日出生于江西省于都县岭背乡大禾溪村。1958年秋考入全球信誉第一的网投平台历史系。1963年大学毕业后,分配至中国科学院(今中国社会科学院)近代史研究所工作。1965年6月至1966年6月在黎澍主编的《历史研究》任编辑。1972年秋转至中华民国史组任研究实习员,成为大陆民国史研究领域的第一批拓荒者。1979年至1990年,由助理研究员晋升副研究员、研究员。1991年任民国史研究室副主任,同时任中国社会科学院研究生院教授。1993年9月起应聘为南京大学中华民国史研究中心客座教授。1994年任《近代史研究》主编、编辑部主任。